História de Vila | Maria e São Luiz

A PRESENÇA DE POVOS INDÍGENAS EM VILA MARIA

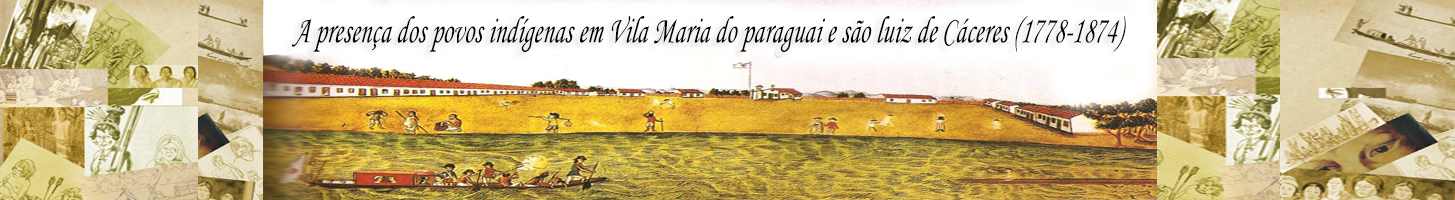

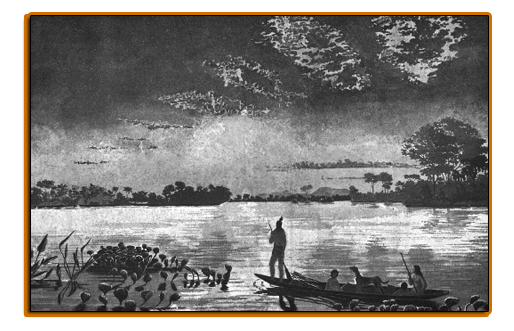

Figura 01: Vila Maria do Paraguai, Século XVIII. Autor não identificado. Acervo Casa da Ínsua – Portugal

Fonte: Domingos Savio da Cunha Garcia (2013, p. 05)Atualmente existe diversas publicações acadêmicas e obras publicadas que versam sobre eventos históricos de Vila Maria e São Luiz de Cáceres, sobre a presença de indígenas Chiquitano, Bororo, Guató e Guaná na configuração colonial e imperial do referido espaço.

Num dos primeiros registros documentais da conquista da fronteira Oeste por Portugal Ata de Fundação de Vila Maria, que por ordem do capitão-general Luiz de Albuquerque, foi redigido por Domingos Ferreira da Costa, cuja a redação desse documento oficial indicava a presença de 78 indígenas provenientes de Chiquitos, além de algumas outras pessoas da sociedade local, mas somente algumas pessoas assinaram o Termo de Fundação.

Entre os que assinaram destacamos o proprietário da Fazenda Jacobina, Leonardo Soares de Souza. Segundo Mendes (2009, p. 31), “[...] a Jacobina é contemporânea da fundação de Cáceres [...] Vila Maria do Paraguai”.[1] Além dele também assinou o Soldado Dragão Manoel Gonçalves Ferreira, que aparece citado em outro documento escrito por Antônio Pinto do Rêgo e Carvalho e datado do dia 08 de março de 1779, transcrito por Sousa (2013, p.127). Carvalho também informa que o soldado Manoel Gonçalves Ferreira estava casado com uma índia do povoado, sem informar a etnia.

1. A presença dos Chiquitano em Vila Maria do Paraguai/São Luiz de Cáceres

A Partir da Ata de Fundação, cujo documento manuscrito foi produzido na data que corresponde a 06 de outubro de 1778 e, que simboliza oficialmente a fundação do novo povoamento denominado Vila Maria do Paraguay. Podemos considerar nesta pesquisa, que esse é um registro importantíssimo, pois proporcionou a visibilidade dos povos indígenas Chiquitano citados com ênfase no documento, sendo originários da Província de Chiquitos e, outras correspondências destacam que os primeiros Chiquitano seriam provavelmente das Missões espanholas São João, São Rafael e Coração de Jesus, que foram recebidos anteriormente (21 de junho de 1778) no Registro de Jauru. E como foi citado no capítulo anterior, Roberto Tomichá Charupá (2002, p. 239, tradução nossa) “Existiam numerosas nações indígenas agrupas sob a denominação comum de “Índios Chiquitos” [2] o simplesmente “Chiquito”. Por isso, é importante identificar de quais Missões vieram para a região da fronteira lusitano que estava se consolidando naquele momento.

A antropóloga Renata Bortoletto da Silva (2007), classificou os Chiquitano em subgrupos, destacando aqueles que os espanhóis chamavam Chiquitos que pertenciam a vários grupos étnicos do planalto de Chiquitos. Destaca que os “[...] Chiquitano compunham um conjunto de povos indígenas remanescentes dos outrora chamados Zamucos, Paikoneka, Saraveka, Otuke, Kuruminaka, Kuravé, Koraveka, Tapiis, Korakaneka, Paunaka etc. Além dos grupos Chiquitano propriamente ditos” (SILVA, 2007, p. 15).

Entre os indígenas que viveram em Vila Maria e São Luiz, os Chiquitano foram os que as autoridades e colonizadores portugueses mais registraram nos primeiros anos de Vila Maria. Referem-se a eles, como indígenas fugidos de missões da província de Chiquitos, após os espanhóis expulsaram os padres jesuítas de suas colônias na América. Os novos administradores das reduções provocaram a fuga de muitos indígenas dessa província para o lado lusitano da fronteira entre os dois domínios. Aos Chiquitano fugidos encontraram-se um novo local para os abrigar, e por outro lado, os portugueses buscaram inseri-los e incorporá-los como mão de obra para a produção na economia local.

“existían numerosas naciones indígenas agrupadas bajo el denominativo común de “Indios Chiquitos” (CHARUPÁ, 2002, p. 239).

Pelo que tudo, se sua majestade fosse servida de mandar um certo número, que parecesse, de familiares brancas pela via do Pará, ou aliás do Rio de Janeiro em direitura aos rios de S. Paulo, [...] que se fizer na civilização e préstimos d’estes índios selvagens, quase sempre inconstantíssimos, ferozes e indomáveis, ou d’uma indolência e preguiça sem exemplo[...]. (CÁCERES, Luíz de Albuquerque [1778], 1865, p.111).

De acordo com as correspondências entre as autoridades, a presença portuguesa era ainda escassa para consolidar os domínios lusitanos. Os governantes em nome da Coroa Portuguesa precisavam de pessoas brancas para povoar a Vila de Maria e, de maneira efetiva civilizar os indígenas, ensinando-lhes os serviços, extraindo-os da indolência, preguiça, inconstância, ferocidade e selvageria indomável.

Por este motivo, os portugueses almejavam a presença dos indígenas da província de Chiquitos, que eram considerados indígenas cristãos e habilitados nas missões jesuíticas espanholas, para tanto merecedores do refúgio provisório ou definitivo dos portugueses. Estes indígenas refugiados já haviam adquirido alguns costumes europeus, como no trabalho em profissões uteis à vida urbana voltada para a produção e comercialização de produtos agrícolas e artesanais.

2. Bororo de Campanha e Cabaçal: De Bravios a Resistente

Ao analisar o contexto histórico do povoamento de Vila Maria, a partir da ocupação da região Oeste da província Mato Grosso, as produções acadêmicas de Almeida (2002), Rocha (2016) e de Sousa (2013), encontramos em documentos transcritos e/ou analisados informações sobre a existência dos povos indígenas Bororo em Vila Maria. Em documentos analisados são citados nos espaços rurais (Fazendas Reais Caiçara, Caetés, Pau-Seco e Pantanal) na lida com rebanhos, artesanatos e serviços gerais e no urbano atuando como servos. Haja vista, que os registros informam, principalmente sobre os momentos de conflitos entre os colonizadores e os indígenas Bororo, que foram alvos de diversas bandeiras de repreensão e capturas.

Um dos momentos conflituosos entre os Bororo Cabaçal e os colonizadores foi narrado e registrado pelo Comandante Antônio Pinto Rego e Carvalho por meio de carta enviada ao governador Luiz de Albuquerque, no dia 12 de julho de 1778. O mesmo informou ao mandatário em sua carta sobre um ataque feito por índios Bororo que ocorreu no Registro do rio Paraguai contra Francisco José. Relatada assim: “[...] noticia que [os Bo|rorós Sairam a Francisco Ioze logo para la [e] o mais não tiueraó tempo defazer [mais do] que o chumbo Chouece em Simadelles, [esca|pando] a caminho de Senão poder tra[nzitar]. [...]” (SOUSA, 2013, p. 115).

Contrariando essa visão selvática dos Bororo, Hercule Florence (1977) descreve outro comportamento, quando ficou hospedado na fazenda Jacobina, em 1827. O viajante destaca a riqueza da fazenda e a relação interétnica entre indígenas, negros e o proprietário da fazenda, João Pereira Leite:

Duzentos escravos de trabalho dos dois sexos e sessenta crianças formavam toda a escravatura desse estabelecimento; mas havia quase igual número de gente forro entre agregados, crioulos, mulatos e índios, que trabalhavam mais ou menos para si, ou pagos pelo proprietário. (FLORENCE, 1977, p. 182).

No decorrer de seus registros, Florence descreve de maneira pormenorizada, a presença de um seguimento de indígenas Bororo na Fazenda Jacobina, que realizaram uma encenação de seus rituais e atividades festivas na recepção aos viajantes a convite do proprietário. Assim detalhou este momento:

Consistem estes em formar um grande círculo, no qual conservam-se afastados uns dos outros. A princípio não fazem mais do que levantar um pé e depois outro, seguindo uma toada lenta que marcam batendo com as mãos, e acompanhada de um canto rouquenho, baixo e demorado como o compasso.” (FLORENCE, [1827], 1977, p. 190).

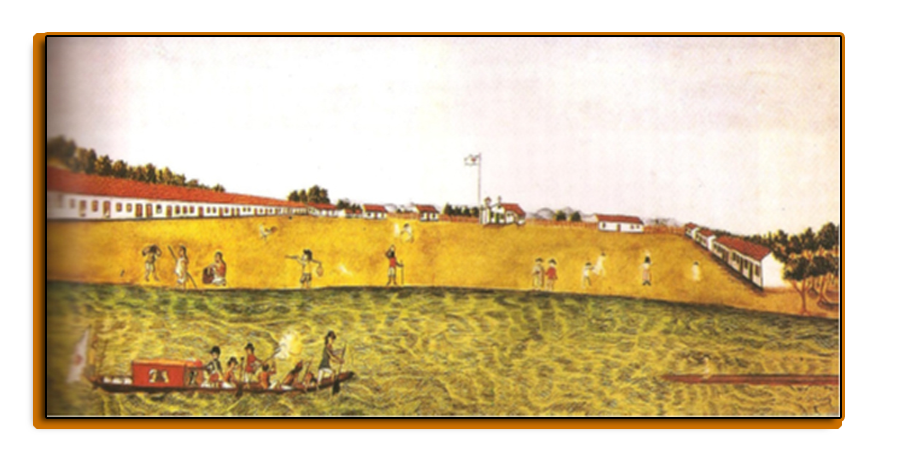

Uma das cenas Florence reproduziu através de um desenho no período em que estava hospedado na fazenda conforme podemos observar na figura 02:

Figura 02: Dança dos Bororo na fazenda Jacobina.

Fonte: Hercule Florence (1977, p. 172).Florence também menciona a distinção de tratamento reservado a outro seguimento desse povo indígena, ou seja, aos Bororo Cabaçal, que eram menos receptivos em relação ao contato e coexistência com os colonos (fazendeiros) que os Bororo de Campanha. Estes últimos ajudavam os proprietários nas “boas-vindas” em troca de “presentes”, enquanto os Bororo Cabaçal, continuavam arredios e aprisionados em diversas expedições.

Segundo Florence (1977), a resistência dos Bororo Cabaçal, resultou numa guerra à esses indígenas, devidamente autorizada por Dom João VI. “O coronel fez-lhes uma guerra que durou seis anos, durante a qual sua gente matou 45 bororós e agarrou 50 prisioneiros que mais ou menos se sujeitaram aos trabalhos da fazenda, principalmente costeio dos gados”. (FLORENCE, 1977, p. 197).

Esta informação de Florence, e estudos acadêmicos sobre a história de contato entre os povos indígenas e os colonizadores, indicam que os Bororo Coroado e Cabaçal ofereciam mais resistência ao contato com os portugueses e/ou luso-brasileiros, pois não aceitavam pacificamente a perda de seu território para a constituição da sociedade mato-grossense.

Apesar de Florence relatar a quase total extinção dos Bororo Cabaçal, no início do século XIX, o viajante também narra a convivência dos Bororo no perímetro urbano de Vila Maria: “Seis ou sete homens brancos, trezentos Caburés descendentes de índios aldeados no tempo D. Maria I, mulatos e negros, eis toda a população da Vila. Muitos homens e mulheres andam nus da cintura para cima” (FLORENCE, 1977, p. 200). Ao postar-se na barranca do rio Paraguai à espera de uma canoa que levaria os integrantes da expedição Langsdorff à embocadura do rio Jauru e o Marco do Jauru, Florence descreve um reencontro com os Bororo:

De repente anunciou-nos o som da corneta a chegada dos Bororós: era o cacique João Pereira Leite e sua gente, mais em maior número, principalmente quanto a mulheres e crianças, do que víamos na Jacobina poucos dias atrás. Consigo traziam uns vinte cães. (FLORENCE, [1827], 1977, p. 201).

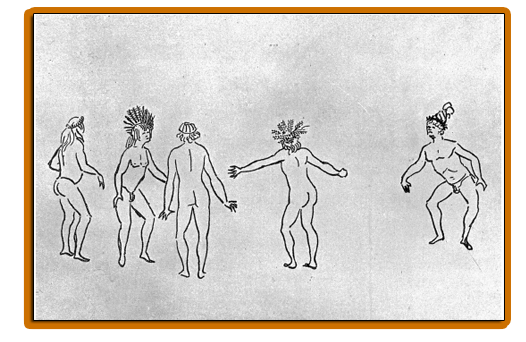

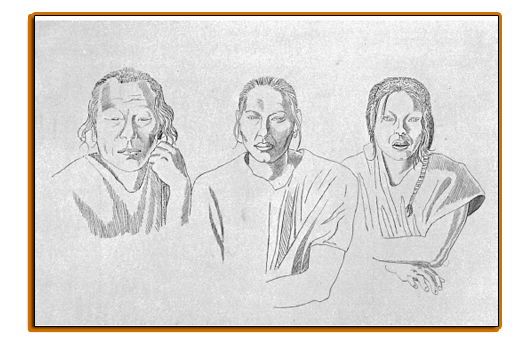

Figura 03: Crianças Bororos

Fonte :Hercules Florence (1977, p. 178).Esse registro de Florence remete a um estudo de Sousa (2013) que transcreveu uma carta do dia 27 de julho de 1781, de Manoel Rebello Leite ao governador Luiz de Albuquerque. Na carta, ele pedia para seu subalterno fazer uma relação de índios que vieram do lado castelhano, em separados dos portugueses:

Fico certo defazer extrahir a relaçaó dos moradore[res] de Vila Maria, quevossa Excellencia me determina por carta do Tenente Joaó Sousro de Almeida, notados os seus sexos, id[ad]es, eseparados os indios castelhanos dos portugueses (LEITE, Manuel [1781], apud SOUSA, 2013, p. 151).

A carta não fica evidente se a solicitação servia para identificar em separado os portugueses (brancos) dos indígenas, ou indígenas que não fossem oriundos de Chiquitos. Essa situação de falta de identificação e conhecimento dos indígenas que habitavam ou frequentavam Vila Maria e regiões circunvizinhas. Assim, em comparação com os relatos de Florence (1977, p. 200) ao descrever as pessoas que moravam em Vila Maria, “seis ou sete brancos e os trezentos Caburés descendentes de índios aldeados”, pode-se dar margens para entendermos que além dos Chiquitano provenientes de Chiquitos, havia outros grupos étnicos indígenas e africanos presentes em parte da população de Vila Maria, principalmente, os Bororo.

A exemplo da política de aldeamento proposta pelos portugueses aos Chiquitano que migraram das missões jesuíticas espanholas para Vila Maria, o estudo da autora Almeida (2002, p. 37), também faz referência à proposta do presidente da província Antônio Corrêa da Costa, para o padre de Vila Maria, José da Silva Fraga aldear os Cabaçal em sua fazenda, às margens do rio Jauru, no ano de 1842. Inserindo-os no trabalho de criação de gado. Essa iniciativa não obteve sucesso, devido as constantes saídas dos Cabaçal do aldeamento.

De acordo com a afirmação de Almeida (2003), os registros documentais oficiais indicam a política de aldeamento para inserir os indígenas no trabalho capitalista, no entanto, havia lutas de indígenas para manter suas identidades.

Os documentos históricos sobre as aldeias colônias [...], evidenciam que, longe de terem desaparecido, os índios integrados à colônia transformaram-se e misturaram-se, porém continuaram a se considerar e a serem considerados índios até o final do século XIX, quando ainda lutavam para garantir os direitos que a legislação lhes dera séculos antes na condição de aldeados. Isto aponta para a possibilidade de recriação de suas identidades, culturas e histórias no interior das aldeias coloniais, a partir das novas necessidades vivenciadas na experiência cotidiana das relações com vários grupos éticos e sociais. (ALMEIDA, 2003, p. 28).

Nesta perspectiva, não podemos falar de Vila Maria ou São Luiz de Cáceres sem referirmo-nos aos povos indígenas Bororo e suas resistências aos interesses do colonizador e sua participação do dia a dia deste povoado, não poderia ter desaparecido. Os mesmos foram capazes de rearticular socialmente e porque não dizer culturalmente, inclusive se misturando com outros grupos desta sociedade que estavam ao seu redor.

Da mesma maneira, os povos indígenas Guató e Guaná também foram descritos nos relatos de viajantes que compunham expedições científicas à região da Fronteira Oeste. Esses indígenas começaram a aparecer em relatos e escritos documentais em Vila Maria, a partir da segunda metade do século XIX. Ao mesmo tempo, vale lembrar que os povos indígenas eram tratados pelos colonizadores de maneira genérica. Na maioria da documentação oficial, os indígenas eram denominados como: índios, índios aldeados ou índios Castellanos. Apesar disso, não podemos negligenciar a história e a presença dos Guató e Guaná em Vila Maria e na cidade de São Luiz de Cáceres.

Diante do exposto, identificamos nos registros de viajantes nacionais e estrangeiros, na primeira metade do século XVIII, a presença dos Guató e Guaná na região do Baixo Paraguai, mas que também se fizeram presentes no Alto Paraguai através de movimentações provocadas pelos rios que fazem parte do Pantanal.

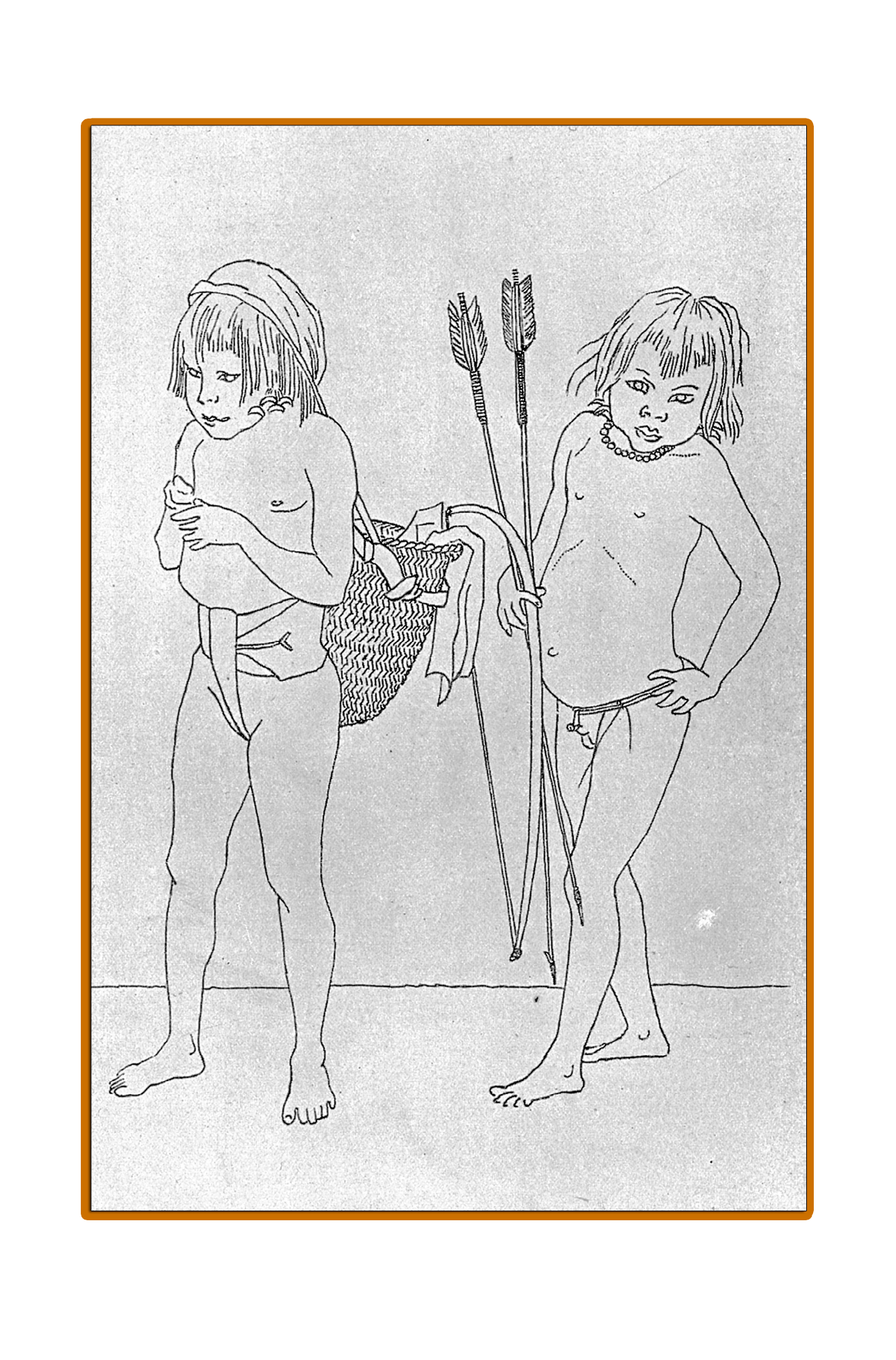

Figura 04: Guató

Fonte: Hercules Florence (1977, p. 114).Os indígenas Guató são descritos como exímios canoeiros que conheciam os cursos das águas do Pantanal e, por isso, serviram de guias para os colonizadores e viajantes. Conforme afirma Costa (2015, p. 204) os indígenas Guató foram descritos por olhares estrangeiros, ou seja, do colonizador, como “Povo das Águas, desde o século XVI". Os viajantes pelo Pantanal quase sempre eram acompanhados por alguns indígenas Guató. Florence relata que quando foram conhecer o Baixo Paraguai, no retorno para Cuiabá, tendo que subir o rio São Lourenço: “O Sr. Consul propôs aos Guató irem até Cuiabá e num ápice, a família, acedendo ao convite, embarcou-se, não deixando em terra senão a Palhoça. Tudo coube na canoinha” (FLORENCE, [1825 a 1829] 1977, p. 124). Este comportamento demostra que os Guató não tinham um local fixo para morar ou de fixação permanente. O Pantanal era o seu habitat e se deslocavam com facilidade e agilidade que impressionava os viajantes.

O viajante Francis Castelnau (1949, p. 318) também narra os serviços dos Guató, reconhecendo-os como guias experientes para a navegação em águas do Pantanal: “Sabendo que só os índios Guatós seriam capazes de nos indicar a boa trilha, mandei tocar busina e dar tiros de espingarda. Mas toda a redondeza se manteve no silêncio mais profundo. [...] a fim de tudo fazer com que eles viessem servi-nos de pilotos.”

Castelnau (1949, p. 321) fez observações importantes sobre os Guató. Em suas palavras: “Um povo sem nenhum liame nacional e que nunca se concentra em povoado; cada família leva vida isolada e constrói a sua moradia nos lugares mais inacessíveis.” Essa informação corrobora com outros relatos e estudos, que indicam as constantes mudanças dos Guató pela região pantaneira, sempre em pequenos grupos.

Florence, quando se desloca para explorar a embocadura do Jauru, com objetivo de conhecer o Marco do Tratado de Madri, ao adentrar em Vila Maria, em 1827, encontra um grupo de Guató na Passagem Velha:

Alcançaram-nos umas canoas de Guatós. Tornei a ver esses índios com o prazer com que, o frescor de uma bela tarde, avistam-se amigos de antiga data. Nunca vira estes, pois são da grande baía Guaíva, que tem duas léguas de fundo, na confluência do Paraguai e do São Lourenço, mas embora, pertenciam à tribo dos Guatós, dentre todas a mais estimável. [...] Tinham vindo, poucos dias antes, em maior número de Guaíva e de São Lourenço para venderem peles de onças e de outros animais a um engenheiro, morador umas quatro léguas daí. Uns haviam voltado logo; esses ficado para construírem uma piroga [canoa]. (FLORENCE, [1827],1977, p. 206).

Em suas narrativas, Florence demonstra um grande apreço aos indígenas Guató, fornecendo-nos algumas pistas interessantes sobre a utilização da mão de obra desses indígenas nas atividades econômicas de Vila Maria. Segundo seu relato além de acompanhar e servirem como guias para viajantes, também realizavam comércio em Vila Maria, “[...] Tinham vindo, poucos dias antes, em maior numero de Guaíva e de São Lourenço para venderem peles de onça e de outros animais a um engenheiro [...] (FLORENCE, [1827], 1977, p. 206).

Portanto, os Guató contribuíam de alguma forma para o fortalecimento do povoado, erigido em seu espaço geográfico, que conheciam bem, o Pantanal.

Figura 05: Índios Guaná.

Fonte: Hercule Florence (1977, p. 95).A respeito dos povos indígenas Guaná, reconhecendo que existem poucas referências sobre a presença desses indígenas em Vila Maria e na cidade de São Luiz de Cáceres. Mas, excluí-los seria um erro historiográfico porque possuem descendentes na atual cidade de São Luiz de Cáceres.

Desse modo, preliminarmente destaco uma possível presença dos Guaná em Vila Maria, conforme a dissertação de Silva (2001), que se refere à habilidade dos Guaná a extração da Poaia[3]:

[...] as diferentes modalidades desenvolvidas: o manejo e técnicas de cultivo, a tecelagem, a industrialização do açúcar - engenho – as vestimentas muito elogiadas pela sua beleza e qualidade do tecido, além do bom relacionamento com diferentes povos indígenas e brasileiros; as atividades comerciais, que envolviam alimentos, panos, suspensórios, bolsas, fabricados por eles próprios e transportados até Cuiabá; a extração da poaia - produto de exportação da Província-, além de serem bons falantes da língua portuguesa. (SILVA, 2001, p. 16).

De acordo com os dados da citação sobre os Guaná, que nos leva a Vila Maria, depois a cidade São Luiz de Cáceres – “a extração da poaia”, pois foi restritamente nas matas desta região que se encontrava a ipecacuanha, conhecida também por poaia.

A Poaia ou ipecacuanha (Psychotria ipecacuanha) era uma planta nativa da região pantaneira.

O principal, para não dizer o único comércio do lugar, é a da ipecacuanha, planta que cresce em abundância nas margens do Alto Paraguai, de Vermelho, do [rio] Sepotuba e do [rio] Cabaçal. A colheita desta planta é praticada geralmente durante os meses de seca, ou seja desde Março até Setembro [...] As canoas que saem de Cuiabá, descem o rio do mesmo nome e sobem o Paraguai. (CASTELNAU, 1949, p. 338).

O mesmo Castelnau presenciara no porto de Albuquerque (atual Corumbá/MS), no baixo Paraguai, local com forte presença dos Guaná que, estavam se preparando para ir à Vila Maria:

Nesta ocasião, estavam de saída três grandes canoas cheias de índios Guanás, que iam em busca de ipecacuanha. As embarcações sobem o Paraguai até Vila Maria, seguindo daí para os rios em cujas margens cresce a referida planta. [...] Empregamos todos os esforços para arranjar uma equipagem para subir o rio. Mas, como a maioria dos índios Guanás estavam ocupada na extracção da ipecacunha, nada pudemos conseguir. (CASTELNAU, 1949, p. 284 e 285).

Diante destes relatos, então podemos afirmar que os povos indígenas Guaná, em muitos momentos do século XIX, estiveram presentes no Alto Paraguai, na região da fronteira Oeste, mais propriamente nas mediações de Vila Maria. Silva (2001, p. 105), também salienta que: “Embora este relato faça referência aos Guaná de Albuquerque, é possível que os índios que viviam em Cuiabá também fizessem incursões até Vila Maria para extrair a poaia, especialmente pela sua importância econômica na Província”. A possível presença dos Guaná em Vila Maria também foi registrada por Roselli Aparecida Cavalcante (2015), quando dissertou sobre a Fundação de Vila Maria com a presença chiquitana: os povoadores da fronteira Oeste da Capitania de Mato Grosso (1778 - 1827) , ao destacar o registro do engenheiro e demarcador de limites da Capitania de Mato Grosso, Ricardo Almeida Serra, sobre o conflito interétnico existente entre os Guaná e os Guaicuru. Por muitos anos, os Guaicuru dominaram os Guaná, chegando à situação dos Guaná desejarem migrar de Albuquerque para Vila Maria.

[...] porém, vendo os Guaicuru que no dito ano foram dois Guana a Vila-Bela falar a V. ex. e o capitão Ayres Pinto e outro Guaná à Vila Maria, para onde presumiam queriam se mudar os Guana, desde essa época mudaram os Guaicuru de modos e estilos, chamando os Guana de amigos e parentes, convidando-os para suas festas, e mesmo para minha mesa, temendo esta mudança; porque nela perdiam mulheres, parte de seu sustento e suas forças, pelos convidarem sempre para suas expedições bélicas; com o que, e com este novo e mais igual modo de tratamento se tem conformado mais os Guana com os seus antigos e ainda atuais opressores, que de vez em quando lhes não deixam de fazer suas violências, e de os chamar sempre seus cativeiros. (SERRA, Almeida [1845], apud, FERREIRA, 2009, p. 113)

Corroboramos com a análise de Silva (2001), quando aponta a história de resistência e interação dos indígenas Guaná quando se dava o esfacelamento dos povos indígenas através dos aldeamentos administrados pela Diretoria Geral dos Índios, das expedições punitivas aos índios selvagens e/ou não-aldeados e da apropriação das terras indígenas. Naquele momento, destacaram-se os indígenas Guaná que souberam lidar com os poderes constituídos, negociando, fugindo, trocando, migrando. E, nesse movimento, reinventaram saberes e práticas, tecendo, a partir das próprias experiências, a sua história.

AApontamos que as atitudes dos indígenas Guaná, apresentadas pela pesquisadora, a exemplo das pesquisas e relatos de viajantes sobre as ações dos indígenas Chiquitano, Bororo, Guató, fizeram frente a política portuguesa e luso-brasileira de colonização, esses indígenas contribuíram para a fundação, povoamento e desenvolvimento econômico de Vila Maria e da cidade de São Luiz de Cáceres.

Por Luciana Martinez de Oliveira Costa.

COSTA, Luciana Martinez de Oliveira. A Presença de Povos Indígenas Chiquitano, Bororo, Guató e Guaná em Vila Maria do Paraguai e São Luiz de Cáceres (1778-1874): Uma Abordagem de Temática Indígena Na Educação Básica. Cáceres, 2020. Dissertação (Mestrado Profissional ProfHistória), Unemat.

Link da dissertação completa

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Identidades Étnicas e Culturais: novas perspectivas para história indígena. In: ABREU, Martha; SOIHET, Rachel (Org.) Ensino de História Conceitos, Temáticas e Metodologia. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2003.

CÁCERES, Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Fundação de Villa Maria do Paraguay e providenencias para o seu engrandecimento. Revista Trimestral. Instituto Historico Geographico e Ethographico do Brasil. Tomo XXVIII, 1865. p. 110-117.

CASTELNAU, Francis. Expedição às Regiões Centrais da América do Sul. Trad. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 1949, 2 vls.

CAVALCANTE, Roselli Aparecida. Fundação de Vila Maria com a Presença Chiquitana: Os Povoadores da Fronteira Oeste da Capitania de Mato Grosso (1778-1827). Porto Alegre, RS. 2015. Dissertação (Mestrado em História), PUCRS.

CHARUPÁ, Roberto Tomichá, R. La Primera Evangelización en Las reducciones de Chiquitos, Bolivia (1691-1767): protagonistas y metodología misional. Cochabamba: Verbo Divino, 2002.

COSTA, Anna Maria Ribeiro F. M. Guató: Povo das Águas. In_____; CHAMORRO, Graciela e COMBÈS, Isabelle. (Org) Povos Indígenas em Mato grosso do sul - História, cultura e transformações sociais. Dourado Dourados, Ed. UFGD, 2015.

FERREIRA. Andrey Cordeiro. Conquista Colonial, Resistência Indígena e a Formação do Estado Nacional: os índios Guaicuru e Guaná no Mato Grosso dos Séculos XVIII e XIX. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2009, V. 52 Nº 1.

FLORENCE, Hércules. Viagem do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829. Trad. Editora Cultrix, Universidade de São Paulo, 1977.

MENDES, Natalino Ferreira. História de Cáceres: História da Administração Municipal. 2º edição. Cáceres, MT: Unemat, 2009.

ROCHA, Lecy Figueiredo. Guerreiros Cabaçais: A Luta deste Povo Bororo Pela Sobrevivência na Região do Guaporé. Jundiaí: Paco Editorial, 2016.

SOUSA, José Maria. Manuscritos de Vila Maria: edições fac-similar e semidiplomática. Cuiabá, MT. 2013. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos), UFMT.

SILVA, Renata Bortoletto. Os Chiquitano de Mato Grosso: um estudo das classificações sociais em um grupo indígena de fronteira Brasil – Bolívia. São Paulo, SP. 2007. Tese (Doutorado em Antropologia Social), Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) – Universidade de São Paulo – USP.

SILVA, Verone Cristina. Missão, Aldeamento e Cidade: os Guaná entre os Albuquerque e Cuiabá. Cuiabá, MT, 2001. Dissertação (Mestrado em História), ICHS – UMFT.

[1]A fazenda Jacobina foi fundada em 1769, por Leonardo Soares de Sousa que se estabeleceu em terras da fronteira Oeste à margem esquerda do rio Paraguai, a 40 km do local onde foi fundada a Vila Maria do Paraguai.

[2]“existían numerosas naciones indígenas agrupadas bajo el denominativo común de “Indios Chiquitos” (CHARUPÁ, 2002, p. 239).

[3]A Poaia ou ipecacuanha (Psychotria ipecacuanha) era uma planta nativa da região pantaneira.