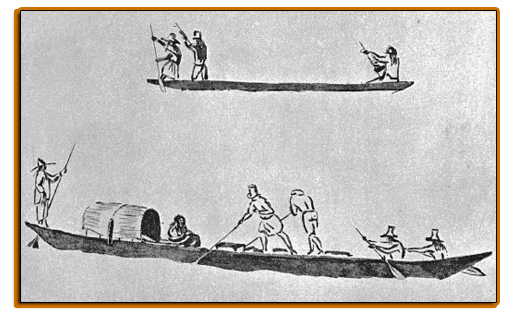

História de Vila Maria e São Luiz

1. POVOS INDÍGENAS E O PROJETO DE COLONIZAÇÃO

A partir dos resultados desta pesquisa, podemos verificar que a atual cidade de Cáceres registra em sua história a presença de quatro povos indígenas: Chiquitano, Bororo, Guató e Guaná, principalmente durante o período compreendido entre 1778-1874, que foram retratados por diversas fontes da historiografia mato-grossense, nacional e internacional na qual verificamos participação ativa nas atividades econômicas em que aparecem os referidos povos.

A colonização do continente americano pelos europeus mostra a necessidade de vasta mão de obra para trabalhar as terras produzindo para o mercado e gerar lucros para os seus colonizadores. Almeida (2010) afirma que no projeto português de colonização na América do Sul os nativos dessas terras eram considerados fundamentais para o sucesso da implantação:

A Política de aldeamentos foi essencial para o projeto de colonização. Afinal, os índios aliados eram indispensáveis ao projeto, pois além de compor as tropas militares, eles deveriam ocupar os espaços conquistados e contribuir, como mão de obra, para a construção das sociedades coloniais. As novas aldeias que se criaram próximas aos núcleos portugueses foram, do século XVI ao XIX, o espaço privilegiado para a inserção desses índios na ordem colonial. Desempenharam importantes funções. [...]. (ALMEIDA, 2010 p.71. Grifos nosso).

Essa relação de povoamento, de aldeamento e da composição do trabalho com mão de obra indígena contribui para desconstruir o pensamento capitalista que os indígenas eram e/ou são preguiçosos e indolentes.

No tocante a temática do trabalho indígena, o antropólogo Júlio Cezar Melatti (1972), destaca:

É muito comum se ouvir dizer que os índios são indolentes. Mas como se pode acusar os indígenas de ociosidade se dedicaram grande parte de seu tempo às tarefas destinadas a garantir seu alimento? Além de caçar, pescar, coletar, plantar, criar animais, os índios têm também de fabricar os instrumentos que servem para produzir, transportar, guardar ou conservar os alimentos: armas de caça, armadilhas, canoas, cestas, potes etc. Graças a seu próprio trabalho é que os indígenas têm sobrevivido até hoje. (MELATTI, 1972, p. 54).

O conceito de indolente ainda persiste para uma parcela da sociedade brasileira em pleno século XXI. Por isso, entendemos que o país ainda tem uma dívida em relação os povos indígenas, por não reconhecer, desrespeitar e desvalorizar a diversidade cultural como riqueza. O preconceito persiste na sociedade e nas escolas quando se referem a eles como povos primitivos, selvagens ou preguiçosos. É a ideia ou concepção do europeu colonial que justificava sua escravização ou morte e virou estereótipo na cultura e, continua justificando as atrocidades praticadas contra os indígenas contemporâneos.

A historiografia de Mato Grosso, nos últimos anos direcionou algumas pesquisas com articulação teórico-metodológica entre a História e a Antropologia, chamada de História Indígena, questionando o papel da historiografia brasileira que contribuiu para divulgar o preconceito de indolentes, primitivos e selvagens.

Por isso, a História Indígena rompe paradigmas, como observou Monteiro (1995, p. 227) ao afirmar que “[...] cabe ao historiador recuperar o papel histórico de atores nativos na formação das sociedades e culturas do continente, revertendo o quadro hoje prevalecente”.

O historiador em Mato Grosso que analisa documentos manuscritos e relatos de viajantes do período colonial e imperial, percebe uma contradição. Os autores destes relatos chamam os índios de indolentes, mas na implantação do projeto de colonização portuguesa para assegurar as conquistas, dependiam do trabalho indígena.

Almeida (2013, p. 2018), estudiosa da temática indígena em – Metamorfoses indígenas: Identidade e cultura nas aldeias coloniais do Rio de Janeiro – destacou o papel dos povos indígenas naquela capitania do Rio de Janeiro “[...] a mão de obra indígena foi fundamental nos primeiros séculos de colonização [...]”, o que se aplica também na capitania de Mato Grosso.

2. Os Chiquitano

Em pesquisas realizadas nesta região da fronteira Oeste de Mato Grosso, nas disputas entre portugueses e espanhóis para demarcar terras na fronteira Oeste, um dos povos indígenas que chamou a atenção das autoridades lusitanos da época, foram os povos indígenas Chiquitano que viviam nas Missões da Província de Chiquitos e segundo Giovani José da silva (2009) antes mesmo dos colonizadores e jesuítas chegarem na região da Chiquitania, povos que já praticavam atividades agrícolas e “[...] viviam em grandes aldeias cultivando milho, mandioca, tabaco, diversos tipos de abóboras e outros produtos com um sistema de roça e queima, complementando a dieta alimentar com carne de caça, peixes e vegetais silvestres.” (SILVA, 2009, p. 15). Práticas agrícolas que atraíram e contribuíram com jesuítas no momento que foram reduzidos em missões espanholas. E ao mesmo tempo os colonizadores portugueses perceberam a importância de ter de atrair os Chiquitano para o está fronteira Oeste que estava se formando.

Uma vez que consideravam estes povos indígenas reduzidos nas Missões Jesuítas habituados com alguns costumes dos europeus, conforme analisou Silva (1995, p. 307) em Mistura de cores [...] “Atrair povoadores indígenas com, conhecimento dos brancos, fáceis de serem removidos e assentados em locais estrategicamente escolhidos, foi bem mais interessante que atrair “índios silvestres.”

Alguns destes costumes tem haver como trabalho e a alimentação praticada pelos povos indígenas Chiquitano, por isso, ao fundar Vila Maria no ano de 1778, o governo português também adquirir nas proximidades do povoado recém-criado, a fazenda real Caiçara (1789), com a justificativa de criar gado bovino para alimentar o novo povoado, inclusive os indígenas que fugiram das Missões de Chiquitos da Província de Chiquitos. A criação extensiva de vacum teria a ofertada carne bovina, alimento rico em proteínas e considerado importante para a permanência deles em Vila Maria. Possibilitando também a criação gado cavalar apontado como essencial neste período para o transporte de mercadorias e pessoas, assim como, abastecer com os animais (cavalos) as tropas de militares para defesa da fronteira lusitana.

Por outro lado, poderiam fomentar o comércio na região, conforme aponta documentos transcritos por Sousa (2013, p. 37) quando o então governo de Luiz de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres determina a criação da fazenda real caiçara “[...] para garantir o sustento dos índios povoadores, com a criação de gado vacum, além das roças de milho e algodão.” Assim como, outras terras foram adquiridas no governo de João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres a Fazenda Real Caéte e no governo de João Carlos Augusto de Oynhasem a Fazenda Régia de Pau-seco, todas com as mesmas funções.

O projeto de colonização para manter a posse de terra na América do Sul sobre o controle da Coroa Portuguesa era indispensável criar povoados e fortalezas militares na fronteira que estava sendo disputa entre portugueses e espanhóis, além de incentivar a produção de alimentos para ser viável e sustentável o projeto, inclusive não só para garantir a permanência de indígenas que foram atraídos pelos lusitanos, mas também do não indígena.

E, de acordo com as pesquisas realizadas sobre Vila Maria, o número de pessoas brancas era insuficiente para fundar e manter um povoado, isto indica a necessidade de atrair povos indígenas pela escassez de pessoas, além de suprir a careciam demão de obra que poderiam exercer várias atividades econômicas conforme aponta Cavalcante (2015, 17)

No caso de Vila Maria, de acordo com a documentação e do olhar de Hercules de Florence nessa vila, os Chiquitano formaram por muito tempo o grosso da população e, juntamente com outros índios integrados como os Bororo, desempenharam inúmeras atividades braçais como serviços de carpintaria, vacaria, pedreiros, oleiros entre outros, como veremos, pagos de diversas maneiras, na vila ou nas fazendas reais e particulares. Nessas fazendas, como a Jacobina, a Caiçara, e a Casalvasco, havia grande criação de gado destinado à produção do charque para a exportação nos séculos XVIII e XIX.

É importante observar que os estudos apontam que os povos indígenas que vieram das missões da Província de Chiquitos eram povos que produziam boa parte de seus alimentos, isto é, praticavam o cultivo de roçados em suas comunidades e com as missões jesuítas espanholas introduziram outros alimentos. Segundo Charupá (2002, p.301), os próprios Jesuítas elogiaram principalmente os indígenas de língua Chiquita e não nômades por “[...] chiquitos ocupavam a metade da jornada de trabalho em atividades agrícolas” (CHARUPÁ 2002, p. 301, tradução nossa)[8]

Começaram também, similarmente a adotar outras técnicas de produções e ferramentas introduzidas pelo colonizador, além de aprenderem a lidar com a criação de

[...] chiquitos ocupaban la mitad de la jornada laboral en actividades agrícolas.” (CHARUPÁ 2002, p. 301)

bovinos e cavalo. Estas atividades desenvolvidas pelos Chiquitano provocaram um interesse ainda maior dos portugueses em mantê-los em seus domínios. Muitas pesquisas historiográficas da região/área da fronteira Oeste, nas quais Vila Maria é tematizada, em vários artigos, dissertações e teses acadêmicas citam registros manuscritos e relatos de viajantes sobre os povos indígenas de Chiquitos realizando diversos serviços relacionadas a criação de gado e cavalos (vacum e cavalar), cultivavam roçados, e exerciam atividades econômicas como: tecelões, pedreiros, carpinteiros e entre outras atividades em Vila Maria ou nas imediações.

3. Os Bororo

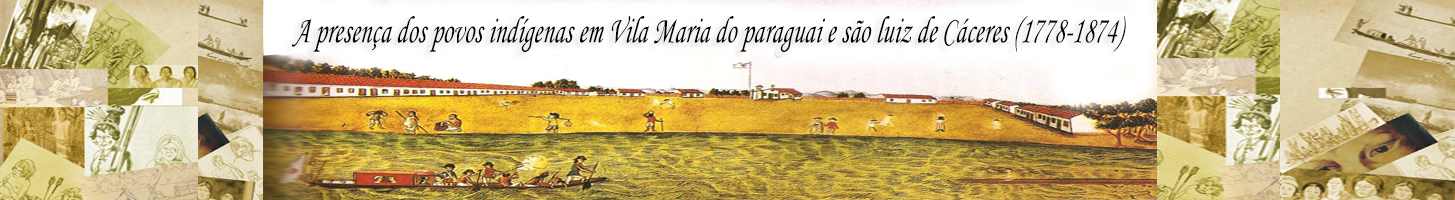

Figura 01: Bororo, sexdigitário, em Jacobina.

Fonte: Hercule Florence (1977, p. 175)Moraes (2003) aponta que os documentos manuscritos existentes deste período de fundação de Vila Maria e nos primeiros anos já denominada São Luiz de Cáceres, as autoridades demonstravam que preferiam os povos indígenas Chiquitano que migraram das Missões Jesuítas de São Rafael, São João, Santa Ana e Coração de Jesus da Província de Chiquitos aos nativos (Bororo) que viviam nesta região e não aceitaram pacificamente as invasões do seu território:

Vale observar, ainda, a ênfase da população proveniente das missões castelhanas em detrimento ao grande contingente de nações indígenas na região, notadamente Bororo. A documentação consultada, aqui e ali, traz referências sobre a resistência dos aborígines e as posturas dos Bororo diante da perda do seu território, revidando com ataques freqüentes à Vila, incendiando casas, roças e matando os animais com flechas. (MORAES, 2003, p.17).

Por resistirem os Bororo foram considerados pelos colonizadores como arredios e preguiçosos, adjetivos utilizados pelo governador da Capitania de Mato Grosso em 1778 “[...] selvagens quaze sempre inconstatissimos, ferozes, indomáveis ou de huma indolência e preguiça sem exemplo que vagando pelos matos por efeito da própria iclinaçaó e natureza com total desprezo de honras” (CÁCERES. Luiz Albuquerque [1778], apud MORAES, 2003, p. 97).

Como explicamos no capítulo anterior, nesta região havia dois sub-grupos dos Bororo que eram denominados como Campanha e Cabaçal. O sub-grupo da Campanha, suas terras ficavam próxima do vale do rio Paraguai com afluente do rio Jauru, com terras propícias para a criação de gado, por isso, houve muitos conflitos e perdas de seu território para grandes fazendas que foram ao longo dos anos sendo instaladas na região, como é o caso da fazenda Jacobina. Os documentos e relatos de viajantes descrevem que os Bororo da Campanha integravam e interagiam com maior intensidade com os fazendeiros e o povoado de Vila Maria. Conforme Almeida (2013) destaca em sua tese que:

Os Bororo da Campanha foram introduzidos como trabalhadores regulares e profissionais com base nos parâmetros adotados pela Diretoria Geral de Índios [...] Da fazenda Jacobina às outras sesmarias, como a Cambará e Descalvados, esses índios foram introduzidos em várias atividades econômicas, trabalhando na pecuária, na agricultura e até no ofício de trilhadores. (ALMEIDA, 2013, p.144).

O sub-grupo Bororo Cabaçal estava localizado na região entre o rio Cabaçal e o Jauru na margem direita do rio Paraguai. Foram considerados os mais arredios e menos receptivos aos contatos ao ponto de muitos serem mortos ou aprisionados em diversas expedições. Estas expedições, explica Rocha (2016) aconteciam porque o interesse dos colonizadores era apropriar-se das terras onde viviam os Bororo Cabaçal:

[...] esses Bororo ocupavam a melhor parte dos campos dessa Fazenda Nacional, causando prejuízo por não darem lugar a que se aproveitassem as “belas pastagens” ali existentes, e ainda, faziam o grande mal do “desproveito” das minas de ouro, poaia, e outros produtos naturais que eram ali tão abundantes. (ROCHA, 2016, p. 124).

Almeida (2013, p. 144) encontrou vários relatos que podem comprovar que os Bororo Cabaçal também desenvolveram atividades agrícolas. Cita “[...] as constantes remessas de ferramentas de trabalho, como enxadas, foices, entre outras, que chegavam aos aldeamentos vinculadas ao missionário ou ao fazendeiro Pereira Leite [...]”. Estas ferramentas eram repassadas pela Diretoria Geral dos Índios para incentivar a produção agrícola no aldeamento.

Apesar disso, ao longo dos anos, foram realizadas diversas bandeiras para capturar os Bororo da Campanha e Cabaçal, considerados hostis. As autoridades criaram aldeamentos para a redução dos Bororo a fim de levar os costumes dos civilizados e controlar suas terras e sua mão de obra. A justificativa era a guerra justa porque não davam paz ao branco intruso em sua terra. As pesquisas apontam que os Bororo “[...] eram guerreiros que não se deixavam dominar facilmente, ainda mais quando provocados” (ROCHA, p. 124).

Florence ([1827], 1977, p. 198) da expedição Langsdorff, em sua passagem por Vila Maria na fazenda Jacobina, fez uma observação sobre as mulheres Bororo ao descrever “Mais facilmente acostumam-se as mulheres nas fazendas, porque em sua tribo são escravas e infelizes. Têm força de trabalho, gostam de se vestir decentemente e ufanam-se de ser cristãs, não querendo mais passar por caboclas”.

Estes relatos demonstram que mesmo sendo considerados índios indolentes, os colonizadores exploraram as suas forças de trabalho. Esse processo ocorreu por meio de diversas bandeiras no intuito de aprisioná-los. Muitos morreriam, enquanto os sobreviventes eram submetidos ao trabalho braçal ou de lida com gado. Lisandra Zago (2005) em sua dissertação Etnoistória bororo: contatos, alianças e conflitos (século XVIII e XIX) quando descreve as guerras contra os Bororo do Ocidente, registrou:

Houve muitos conflitos com os fazendeiros que tomaram posse de campos situados à margem direita do Rio Paraguai, principalmente com o comandante militar do distrito e membro de uma das suas principais famílias, João Carlos Pereira Leite, dono da fazenda Jacobina. As guerras contra os Bororo Ocidentais na década de 1820, mataram muitos índios e os fizeram prisioneiros, submetidos a trabalhar ao seu mando. (ZAGO, 2005, p. 43.Grifos nosso).

Foram sucessivas bandeiras de capturas nas imediações de Vila Maria contra os Bororo, considerados como um obstáculo para o desenvolvimento da região e, que gradualmente foram eliminados, deslocados ou reduzidos aos aldeamentos. As denominadas “guerras justas” e as epidemias que vitimaram muitos indígenas e os que sobreviveram foram utilizados como mão de obra principalmente nas fazendas ou foram se misturando e interagiram conforme relata ROCHA (2016, p. 155) “[...] passaram a viver sobre si – com seus próprios meios de subsistências – e se dispersaram, devido aos casamentos interétnicos ou indo trabalhar para os fazendeiros da região”.

4. Os Guató

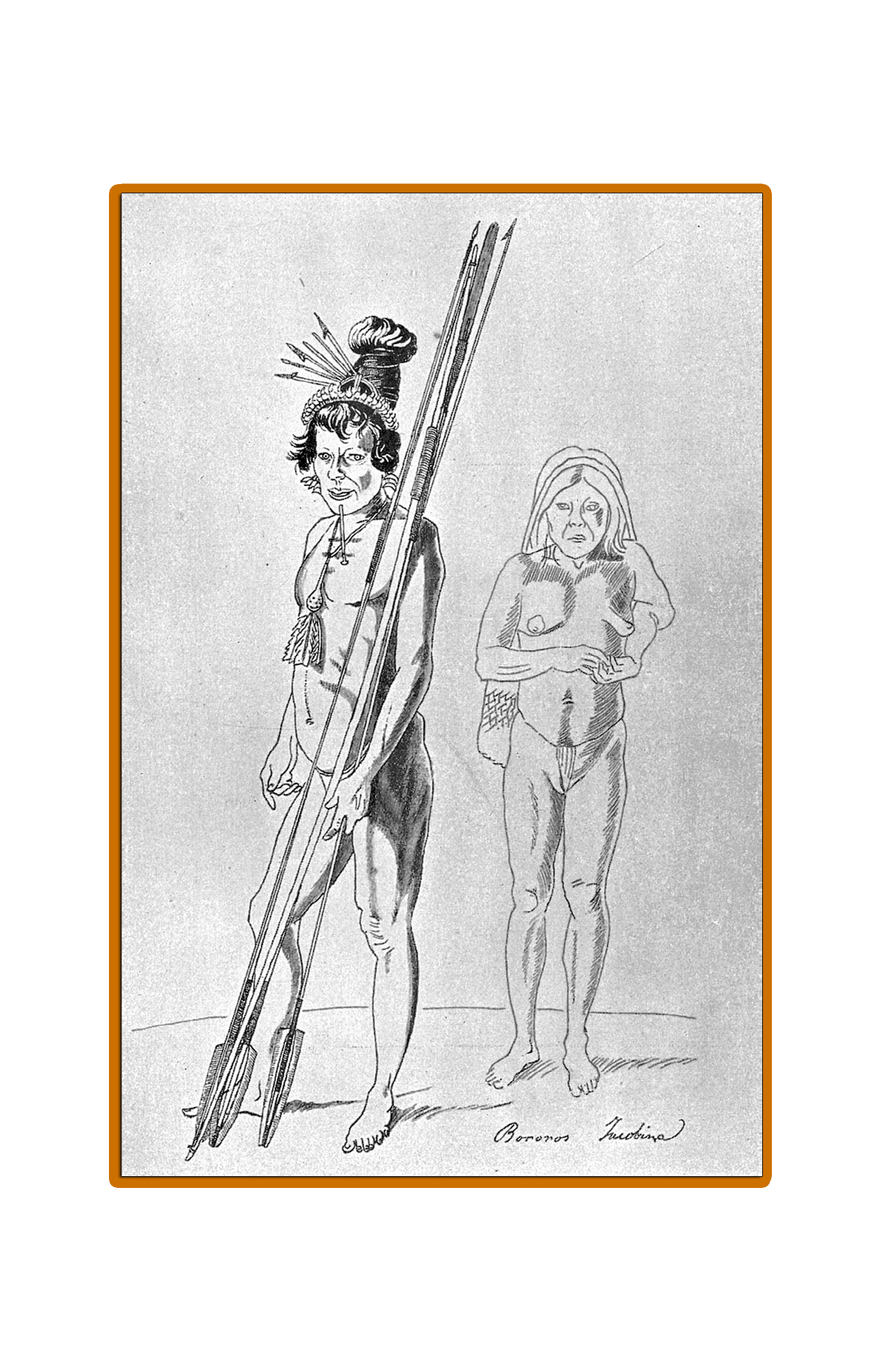

Figura 02: Família de Guató

Fonte: Hercule Florence (1977, p. 118).Vários viajantes tiveram contato com os Guató ao navegar pelo Pantanal, Vila Maria e suas imediações. Estes indígenas foram descritos como nômades por Joaquim Ferreira Moutinho (1869, p. 179) em sua obra - Notícias sobre a Província de Mato Grosso seguida de um roteiro da viagem da sua capital a São Paulo - dizendo que [...] “Nas margens dos rios S. Lourenço e Paraguay, continuão a habitar os indios guatós, na sua vida nomada, sem que se queirão sujeitar a formar uma aldeia”. Também observou a agilidade com que navegam os rios, em suas canoas. Narrou um encontro com um grupo de Guató no Pantanal.

Logo que conseguem abordar ao vapor, pedem tudo que vêem, e fazem troca de pelles de onça, veado, lontra, uriranha e outros animaes; de arcos e fréchas; de grande variedade de passaros, por aguardente, fumo, facas o outros pequenos objetos. (MOUTINHO, 1869 p. 180. Grifos nosso).

Este povo nômade vivia de trocas e intercâmbios. Realizavam escambo (comércio) com o branco na base da troca. Seus produtos são oriundos da caça e da pesca que praticavam no dia a dia. Caçavam animais para obter carne, peles e ornamentos. Destaca-se as peles de onças, valiosas nas relações de troca por objetos desejados pelos Guató, como facas, enxadas, e outras ferramentas utilizadas pelo não índio.

A historiadora Costa (2015, p. 203) pontua uma das principais características dos Guató, referindo-se à sua capacidade de mobilidade espacial. As habilidades dos Guató tornaram-se uma referência para os viajantes e lhes renderam muitos contratos de serviços. Foram guias em viagens pela extensa planície pantaneira, pois viviam em relação intima com o ambiente, nos seus períodos regulares de cheia ou de seca.

Castelnau (1845) quando estava a caminho de Vila Maria subindo o rio Paraguai, em determinado momento da viagem se perdeu. Não reencontrando a rota para retomar a navegação ordenou que alguns expedicionários buscassem os índios Guató que viram no dia anterior. Seu relato diz “[...] Partimos à tardinha, concordando os Guatós em nos guiar até o lago Guaíva, em troca de algumas facas. Disseram-nos que aí procurariam outros guias para nos conduzirem adiante” (CASTELNAU [1845] 1949, p. 319).

Estas narrativas mostram o comércio entre o branco e os Guató e o recrutamento de guias. Eles recebiam algo em troca pelos serviços prestados. Florence (1977, p. 206) quando se deslocava para explorar a embocadura do Jauru relata que encontrou um grupo de Guató na Passagem Velha. Uns estavam nesta região para negociar peles de animais com o branco e outro para construir canoas. Tudo indica que foi uma encomenda de canoas, pois era uma das especialidades dos Guató a construção de embarcações. Por causa dessas habilidades eram requisitados constantemente por colonos.

Nos registros de Florence (1827), Castelnau (1845) e Moutinho (1869) coincidem as características atribuídas aos Guató: praticavam trocas com os colonos (comércio); eram senhores das águas do Pantanal que conheciam e dominavam com suas pirogas. Os Guató souberam se impor perante o colonizador mesmo em situações adversa porque não disputavam terras, mas nos seus deslocamentos constantes buscavam recursos do ambiente.

5. Os Guaná

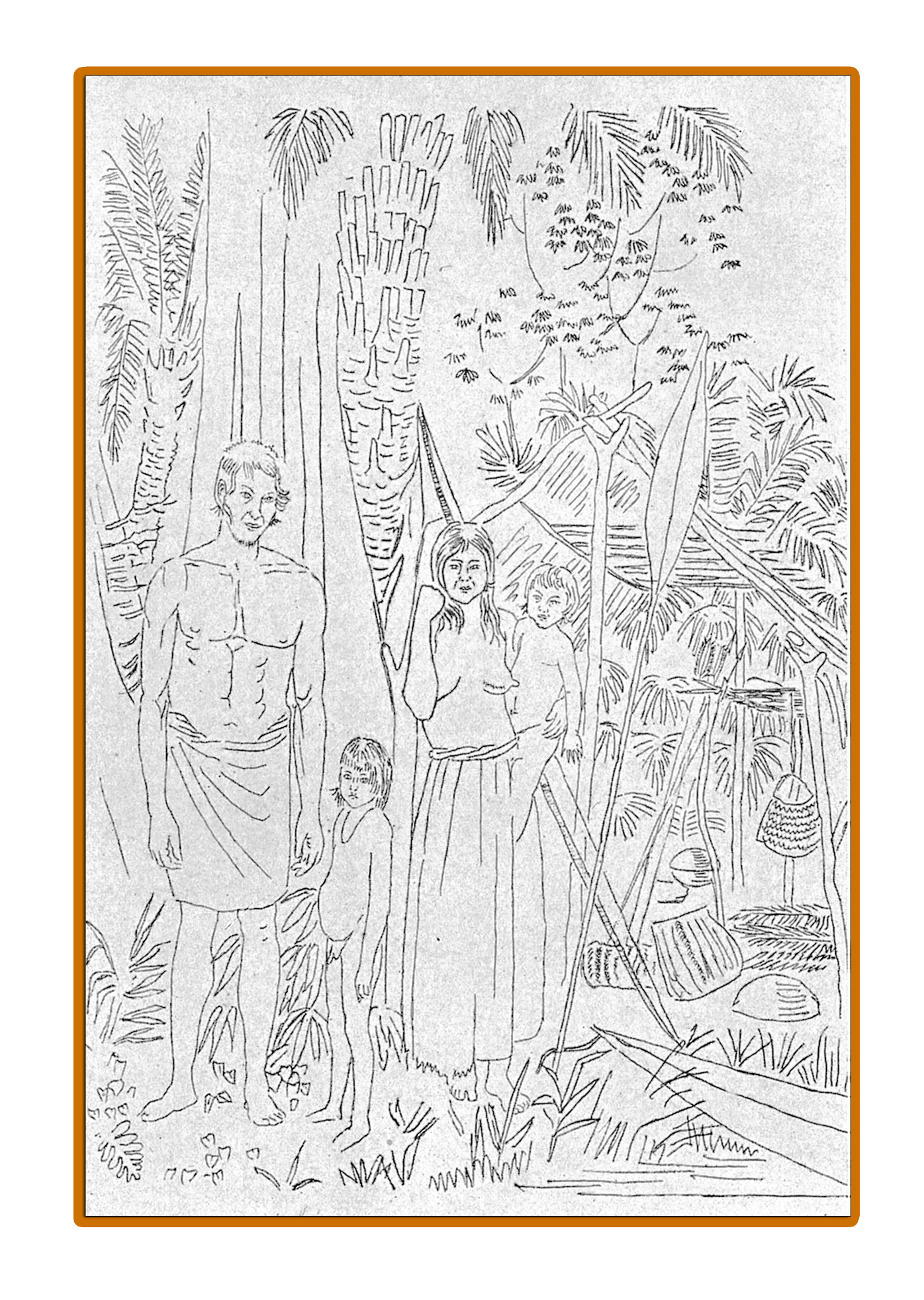

Figura 03: Guaná que vão a Cuiabá

Fonte: Hercule Florence (1977, p. 93).Os Guaná, com o tempo desenvolveram alianças com o colonizador no Baixo Pantanal, da então Albuquerque. Aliados dos Guaicuru realizavam várias atividades econômicas. Assim, quando foram aldeados pelos padres capuchinos em Albuquerque desenvolveram um importante papel no comércio da capitania de Mato Grosso.

Almeida (2013, p. 166), situa-os “[...] Nas primeiras décadas dos Oitocentos, os indígenas Guaná apareciam nos relatos dos viajantes praticando diversos tipos de trabalhos”. Moutinho (1869) afirmou:

Os indios aprendião varias officios e trabalhavão em olarias. Perfeitos remeiros e pilotos, empregavão-se e prestavão auxilio não só ao commercio, como camaradas das canôas que transportavão generos de Corumbá a Cuaybá; como ainda nas fazendas de cultura e criação, onde seus serviços erão apreciados. (MOUTINHO, 1869, p. 137).

Os indígenas Guaná foram muito elogiados pelos viajantes e autoridades da época, se compararmos com outros povos indígenas. Este reconhecimento vinha da relação amistosa e dos diversos trabalhos que realizavam na região. Silva (2001) diz que sabiam negociar e obter benefícios para desenvolver seus trabalhos ao exigir brindes[9] das autoridades da província de Mato Grosso:

Alguns Presidentes questionavam os pedidos realizados pelos índios, alegando que estes recebiam alta remuneração pelos seus serviços com a extração da poaia e com a navegação fluvial, porém não deixavam de conceder os “brindes”, provavelmente pelo temor de lhes desagradar. (SILVA, 2001, p. 66).

Em Vila Maria e depois, a cidade São Luiz de Cáceres atividades dos Guaná foram registradas indiretamente por Castelnau (1845) quando esteve em Albuquerque. Ele encontrou alguns Guaná que se preparavam para subir o Alto Paraguai, com destino a região de Vila Maria. Na descrição de Castelnau havia “[...] três grandes canoas cheias de índios Guanás, em busca de ipecacuanha. As embarcações sobem o Paraguai até Vila Maria, seguindo daí para os rios em cujas margens cresce a referida planta.” (CASTELNAU, 1945, 284).

Os Guaná frequentavam a região do Alto Paraguai, também foi indicado por Silva Andrey Cordeiro Ferreira (2009) que do relatório de Ricardo Almeida Serra destaca que em meados do século XIX, cogitou-se em um grupo de Guaná, a criação de um aldeamento nas proximidades de Vila Maria: “[...] foram dois Guaná a Vila-Bela falar a V. ex. e o capitão Ayres Pinto e outro Guaná à Vila Maria, para onde presumiam queriam se mudar os Guana [...]” (SERRA, Almeida [1845] apud FERREIRA, 2009, p. 113).

Contudo, estabeleceram-se em Cuiabá, a capital da província de Mato Grosso, fixando-se próximo ao Porto do rio Cuiabá. Silva (2001, p. 18) informa que essa migração ocorreu principalmente entre os anos de 1843 e 1844, porque as autoridades concederam terras aos Guaná, na localidade.

Apesar de se estabelecerem na Capital de Mato Grosso, as atividades econômicas desenvolvidas pelos Guaná contribuíram para o comércio através da mão de obra para exploração da poaia e suas habilidades como navegadores e remadores para transportarem não só a poaia, como outros produtos que em determinados momentos ajudaram no desenvolvimento econômico de Vila Maria e São Luiz de Cáceres.

Brindes um termo utilizado pela Diretoria Geral para designar os objetos e serviços oferecidos aos índios como propósito de estimulá-los ao trabalho e torná-los dependentes das autoridades. A foice, o machado, o facão e a enxada eram os brindes mais distribuídos e estavam contidos numa cota anual da rubrica catequese que garantida junto à Tesouraria da Província (SILVA, 2001, p. 64).

MARCO DO JAURU

Por Luciana Martinez de Oliveira Costa.

COSTA, Luciana Martinez de Oliveira. A Presença de Povos Indígenas Chiquitano, Bororo, Guató e Guaná em Vila Maria do Paraguai e São Luiz de Cáceres (1778-1874): Uma Abordagem de Temática Indígena Na Educação Básica. Cáceres, 2020. Dissertação (Mestrado Profissional ProfHistória), Unemat.

Link da dissertação completa

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Marli Auxiliadora, “Índios Fronteiriços”: A política indigenista de fronteira e políticas indígenas na Província de Mato Grosso entre a Bolívia e o Paraguai (1837-1873). Porto Alegre, RS. 2013. Tese (Doutorado em História), UFRS.

ALMEIDA, Maria Regina Celestino de. Os índios na História do Brasil. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2010.

CASTELNAU, Francis. Expedição às Regiões Centrais da América do Sul. Trad. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 1949, 2 vls.

CAVALCANTE, Roselli Aparecida. Fundação de Vila Maria com a Presença Chiquitana: Os Povoadores da Fronteira Oeste da Capitania de Mato Grosso (1778-1827). Porto Alegre, RS. 2015. Dissertação (Mestrado em História), PUCRS.

CHARUPÁ, Roberto Tomichá, R. La Primera Evangelización en Las reducciones de Chiquitos, Bolivia (1691-1767): protagonistas y metodología misional. Cochabamba: Verbo Divino, 2002.

COSTA, Anna Maria Ribeiro F. M. Guató: Povo das Águas. In_____; CHAMORRO, Graciela e COMBÈS, Isabelle. (Org) Povos Indígenas em Mato grosso do sul - História, cultura e transformações sociais. Dourado Dourados, Ed. UFGD, 2015.

FERREIRA. Andrey Cordeiro. Conquista Colonial, Resistência Indígena e a Formação do Estado Nacional: os índios Guaicuru e Guaná no Mato Grosso dos Séculos XVIII e XIX. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2009, V. 52 Nº 1.

FLORENCE, Hércules. Viagem do Tietê ao Amazonas de 1825 a 1829. Trad. Editora Cultrix, Universidade de São Paulo, 1977.

MELATTI, Júlio Cezar. Índios do Brasil. Brasília: 2º ed. Editora de Brasília Ltda, 1972.

MORAES, Maria de Fátima Mendes Lima. Vila Maria do Paraguai: um espaço planejado para consolidar a fronteira oeste 1778 -1801. Cuiabá, MT. 2003. Dissertação (Mestrado em História), UFMT.

MOUTINHO, Joaquim Ferreira. Notícia sobre a Província de Matto Grosso seguida D’um Roteiro da Viagem da sua capital a’ São Paulo. São Paulo, Typographia de Henrique Schoreder, 1869.

ROCHA, Lecy Figueiredo. Guerreiros Cabaçais: A Luta deste Povo Bororo Pela Sobrevivência na Região do Guaporé. Jundiaí: Paco Editorial, 2016.

SOUSA, José Maria. Manuscritos de Vila Maria: edições fac-similar e semidiplomática. Cuiabá, MT. 2013. Dissertação (Mestrado em Estudos Linguísticos), UFMT.

SILVA, Jovam Vilela. Mistura de Cores: Política de Povoamento na Capitania de Mato Grosso – Século XVIII. Cuiabá: UFMT, 1995.

SILVA, Giovani José. A Presença Camba-Chiquitano na Fronteira Brasil-Bolívia (1938 – 1987): Identidades, Migrações e Práticas Culturais. Goiânia, GO. 2009. Tese (Doutorado em História), UFG.

SILVA, Verone Cristina. Missão, Aldeamento e Cidade: os Guaná entre os Albuquerque e Cuiabá. Cuiabá, MT, 2001. Dissertação (Mestrado em História), ICHS – UMFT.

ZAGO, Lisandra. Etnoistória Bororo: Contatos, Alianças e Conflitos (Século XVIII e XIX). Dourados, MS. 2005.Dissertação (Mestrado em História), UFMS/UFGD.

[8][...] chiquitos ocupaban la mitad de la jornada laboral en actividades agrícolas.” (CHARUPÁ 2002, p. 301)

[9]Brindes um termo utilizado pela Diretoria Geral para designar os objetos e serviços oferecidos aos índios como propósito de estimulá-los ao trabalho e torná-los dependentes das autoridades. A foice, o machado, o facão e a enxada eram os brindes mais distribuídos e estavam contidos numa cota anual da rubrica catequese que garantida junto à Tesouraria da Província (SILVA, 2001, p. 64).